演劇・ダンス・展覧会の紹介と批評

コンセプト:フランソワ・シェニョー/ニノ・レネ、振付・出演フランソワ・シェニョー『不確かなロマンスーもう一人のオーランド』2020年12月19日、彩の国さいたま芸術劇場大ホール。

さいたま芸術劇場で、コロナになって初めておこなわれた海外招聘公演。日仏のコロナ状況がどんどん変化する中で、来日できるのか――来日する際の制約や条件などをめぐって、招聘スタッフのみなさんはたいへんな苦労あるやりとりをされたと聞いた。まずはなにより、コロナでロックダウンが続くフランスからはるばるやって来てくれて、2週間ものホテルでの隔離期間を我慢し、埼玉のみならず、京都と北九州でも観客を震わせた9人の訪日チームに賛辞を贈りたいと思う。

スペインを背景にし、男装の少女戦士、両性具有の聖ミカエル、アンダルシアのジプシー<ラ・タララ>が演じ舞われた。ヴァージニア・ウルフの小説、両性具有の『オーランド―』に主題をとり、静かだがこころ激しい表現の舞台で1時間以上、一人での祈るような舞が続いた。佐藤まいみさんがダンスのプロデューサーを務めるさいたま芸術劇場ならではの招請公演。心から拍手。

(2020年12月19日観劇)

脚本 デイヴィッド・ヘア、翻訳 浦辺千鶴、演出 小川絵梨子『スカイライト』2018年12月1日~24日、新国立劇場小劇場。

イギリスを代表する現代左翼作家デイヴィッド・ヘアの1995年初演作品である。つまり、20年以上前、サッチャー政権は終わったものの、なおメイジャー首相の保守党政権下で、新自由主義的価値観がすっかり定着していたかのようにみえていた時代が背景となっている。

かつて不倫関係にあって別れていた男女が、しばらくたって再会した一夜の会話劇。男は労働者階級出身でありながらレストラン経営に成功して成り上がり新自由主義を信奉している。女は中産階級の出身でありながら、リベラルで連帯を基盤にするコミュニティに信を置いて貧困地区の教員をしている。

お互いの痛いところをぶつけ合う会話劇は見事で、それぞれの価値観の歪や困難、それそのものだけではもはや行き所が見えないものであることがさらけ出されていく。それでも、それぞれ、それぞれの価値観を生きる道を選択する。むろん、デイヴィッド・ヘアのスタンスは男に批判的で、女に共感的である。しかし、女の未来が明るいものでもないことはだれの目にも明らかである。ヘアの対立構図が今の社会の抱える問題を描く構図としてはたしてなお有効なものなのかどうかは別途問われなければなるまい。

蒼井優は、社会派の現代劇を演じるときに最もその才能を開かせることができているようにみえる。2015年11月に世田谷のシアター・トラムで上演された『スポケーンの左手』(アイルランド系イギリス人劇作家マーティン・マクドナー作品)でも蒼井は社会からのはみだし女を好演していた。そのときの上演も小川絵梨子が演出、そればかりか戯曲の翻訳も小川が担っている。とすると、蒼井が光るのは、小川絵梨子の演出のなせるわざなのかもしれない。

(2018年12月6日観劇)

テキスト・演出・振付 伊藤郁女『私は言葉を信じないので踊る』2018年7月21日、さいたま芸術劇場小ホール。

ダンサー・振付家の伊藤郁女(かおり)と彫刻家で伊藤の父である伊藤博史(67歳)の二人が繰り広げるダンスと言葉のやりとり。

娘と父のやりとりなので、親子関係が主題である。親子関係はどれ一つとして同じものはないのだろうけれども、現代の親子はだれもが良好な親子関係を築こうと儚い夢に苦しまされているようにみえる。しかし、この公演からすがすがしさを感じたのは、そんな親子関係幻想から放たれた、ひとりの人間として立っている大人同士の大人の会話が繰り広げられたからだろう。

親子に特有のさまざまなわだかまりの記憶も、いまでは二人ともが距離をとって質問し、ユーモア持ってさえ答えることができる。親子は死ぬまで親子であり、その権力関係からも逃れられないが、親子関係を超えた大人の関係を築くこともさまざまなかたちで可能であること示してくれている。そして、そうした関係が築ければ、そこからは、見知っていたはずの他者への親密な好奇心と敬意が親子の中で新たに生まれてくることも感じさせてくれるパフォーマンスであった。フランス国内だけでなく、ハンガリーやカリブ海でも親子で上演して回り、好評を博してきているという。

(2018年7月21日鑑賞)

ジェローム・ベル『Gala-ガラ』2018年1月20日~21日、さいたま芸術劇場大ホール。

小学3年生の息子と二人で行ったが、二人で大笑いをして観ることになった。

全員がコンテンポラリー・ダンスの素人といっていい出演者ばかりで、こんなに深く、身体とは何か、ダンスの形式とか美しさとかはどういうことを指すのかを問いかけた作品はないのではないだろうか。

ジェローム・ベルの構想と演出は意表を突く、巧みなものだった。大笑いしながら観た後で、体をめぐって抱いている私たちの偏見に、気づかずにはいられない、考えすにはいられない、そんな舞台だ。「うまい」こと「優れている」ことの根拠の危うさをかくも赤裸々に晒していくアイデアの批評性はこの上なく鋭い。

上演する各地域ごとに、障害の有無やセクシャル・オリエンテーション、人種やエスニシティ、年齢の違いにストレートに配慮して地元在住者から出演者を募っての上演。社会の多様性を愚直なまでに意識した地域参加型のプロジェクトでありながら、社会的問題提起と芸術性でも最先頭を行くこの試みに心から敬服。

(2018年1月20日鑑賞)

演出・振付ピナ・バウシュ、ヴッパタール舞踏団『カーネーション』2017年3月16日~19日、さいたま芸術劇場大ホール。

1982年初演、1989年に横浜で日本初上演。35年も前の作品だが、冷戦の崩壊以前の時代の作品だと感じるようなところはひとつもない。すごく普遍的な、そして人間的な作品なのである。なんだかよく言えないが、観ているうちに親せきの家に一同が会しているような、妙な一人感と安心感、しばらく会っていない親せきとの微妙な距離感を感じて、観終わったときにはなんとも愛おしさが残ってつい繰り返し振り返って確かめたくなるような……。

これをダンス公演と呼んでいいのかも分からない。舞台に立つダンサーたちは、みな何年も会っていない親戚か幼なじみのような錯覚にとらわれる。劇場のダンス・プロデューサーの佐藤まいみさんによれば、1989年に横浜に呼んで上演してもらったときとも違った印象を残す舞台となったようで、ピナ・バウシュを失っても演じる者がいる限りその人たちの新たな個人史やパーソナリティによって更新されて精彩を放つ舞台となっている。

舞台に敷きつめられたカーネーション。その上を、自分もゆっくりと歩いている、どこまでもどこまでも歩いているような、そんな浮遊感に頭の中が満たされた。とても明るい気分で劇場を後にする。

(2017年3月16日鑑賞)

構成・演出 多田淳之介、東京デスロック『亡国の三人姉妹』2016年12月21日~22日富士見市民文化会館キラリ☆ふじみマルチホール。

原作はご存じチェーホフ。多田淳之介の古典演出の才能を満喫できた公演だった。原作の趣旨は忠実に保持されている。と同時に、下段の舞台写真(photo by bozzo)からわかるように現代の難民キャンプを思わせる舞台で話は進む。若い役者たちも好演している。

舞台から滲み出す徒労感。労働の徒労感、人生の徒労感、チェーホフが喜劇と呼ぶのは、この徒労感であり、この徒労感からこぼれるばかばかしさの自覚であり、その自覚への自嘲である。

こんな作品の上演が、本拠地富士見市ではたった2日間というのが残念であるが、全国を回り、海外でも活躍して高い評価を受けているのはうれしい。

注目して見続けたい演出家であり、劇団である。

(2016年12月21日鑑賞)

インバル・ピント&アヴシャロム・ポラック ダンスカンパニー『DUST-ダスト』2016年1月28日~31日、さいたま芸術劇場大ホール。

イスラエルのテルアビブに本拠地を置くダンス・カンパニーの公演。洪水で流されるモノと人の線描画のアニーメーションから舞台は始まる。観客の頭の中で思い出されるのは、やはり東日本大震災の洪水の映像である。そのアニメーションは、しかし、とってもやさしい。振付・衣装・美術・音楽デザインを担う二人の一人インバル・ピントは、グラフィック・デザインを学んだあとにダンサー・振付家として活躍するようになったということだから、彼の手によるアニメかもしれない。

ダンスもやわらかいい。埃が舞って流されるように、やわらかい。文化庁の文化交流大使としてイスラエルに長期滞在していた日本人ダンサー森山未來は、この作品の創作に最初から加わったとのことだ。その森山の動きが、目立って筋肉質で固いのが気になって印象に残っている。

震災後、自分個人も社会全体も、時間の流れが速くなったように感じる。流されて何もかも忘れそうな気がするときがあるが、そのことの危険をこのパフォーマンスは指摘しているような気がした。

(2016年1月28日鑑賞)

●ソン・ギウン作、多田淳之介演出『颱風奇譚』2015年12月4日~6日、富士見市文化会館キラリ☆ふじみマルチホール。

シェイクスピアの『テンペスト』が原作で、それをキラリふじみの若い芸術監督・多田淳之介の演出するという。以前に彼が演出した『ハムレット』を観て、その斬新な演出にとても感銘を受けたことがあり、期待して観に行った。

時代は、原作の16世紀イングランドの植民地時代から20世紀初頭帝国日本の調整植民地支配へと移されている。このテーマを扱うのはやはり難しい作業である。それは、韓国人の脚本家ソン・ギウンにとっても、日本人演出家多田淳之介にとっても、そしてそれを観ている自分にとっても、なのである。物語が物語の自立したパワーを獲得できずに、歴史の重さの前に屈してしまっている。別の言い方をすると、それは、現在の私たちの貧しい想像力につながりをつける方法論を見出せていないということでもある。

2013年には、この作・演出のコンビで上演した『가모메カルメギ』が、韓国で東亜演劇賞という著名な賞を受賞しているという。その作品は観ていないが、多田の言う「東亜演劇」の今後の行方に期待したい。

(2015年12月5日鑑賞)

●ドミニク・ボワヴァン/パスカル・ウバン/ダニエル・ラリュー構成・振付・出演『アン・ピスト』2015年11月6日~17日、さいたま芸術劇場小ホール。

「団塊の世代」のダンサー3人による、静かな時代批評。1968年から80年代までのシャンソンが流れ、それぞれの主題に合わせて振付された動きが紡ぎ出される。チラシには、「シャンソン・ドゥ・ジュスト(身振りのシャンソン)」とあり、それは「手話のようなスタイルで、詩情やユーモアを交えた独特な踊り」とある。彼らのダンスのスタイルは、1980年代にフランスのダンス界に登場した「ヌーヴェル・ダンス」ということになるらしい。

こんなかたちで、自分たちの生きる社会と時代の検証を続けているダンサーがいる、ということがうれしい。「知性」とか「成熟」という言葉は彼らにこそふさわしいと思えた公演だった。

(2015年11月6日鑑賞)

●フィリップ・ドゥクフレ演出振付、カンパニーDCA-フィリップ・ドゥクフレ『パノラマ』2014年6月13日~15日、さいたま芸術劇場大ホール。

タイトルの通り、パノラマのように次々に楽しいパフォーマンス・ショーが展開していく舞台。マチュー・パンシナという名のジョン・クリーズに酷似した演じてに強い印象をうけたせいか、なぜだかイギリスBBCの傑作コメディー番組『モンティ・パイソン』のことがしきりに頭をよぎった。モンティ・パイソンとは違ってえげつのないところは少しもなく、限りなく美しい身体と映像の表現で構成されているのだが、ユーモアの質は似ていなくもないところもある。

ドゥクフレは、過去の数々の作品の断片によって構成されている作品『パノラマ」について、「昔住んでいた、しかしその部屋のなかは家具の配置がまったく異なっている、そんなアパートを再訪したという感覚です」とパンフレットで述べている。懐かしい既視感があるが、しかし新鮮な目の喜びを感じさせてくれた舞台だった。

ドゥクフレは、20代で1992年のアルベールビル冬季オリンピックの開会式の総合演出を委嘱されて世界中に知られるようになったという。オリンピックの開会式を一変させた演出だったらしい。5歳の子どもと観に行ったが、彼もよく笑い、何度も驚嘆していた。

(2014年6月13日鑑賞)

●中上健次原作、松井周脚本、松本雄吉演出『十九歳のジェイコブ』2014年6月11日~29日、新国立劇場小劇場。

食わず嫌いの中上健次原作の芝居を観に行く。松井周の演出作品を見るのも初めて。松本雄吉は「維新派」という劇団の主宰。これまで、維新派という名前を聞いただけで観に行く気がしなかった。松井周についても、脚本であれ演出であれ、これまで観たことがない。

見ごたえのある芝居だった。原作の小説は読んでいないのだが、60年代のドラッグ文化を基調に、高度経済成長期という戦後と「無残な」対峙を続けた若者群像劇である。舞台は60年代中ごろの東京ということらしいが、原作の初出は1978-80年ということなので、いわゆる60年代若者文化解体後の作品である。その意味で、「無残」としか言いようがないひとつの若者文化の歴史がそこに描かれているのも不思議はない。「無残」と呼ぶのは、行きどころがない人生を登場人物たちが歩むからなのだが、行きどころがないのが人生に他ならないのであれば、無残を鋭く描いた本作品は、狂気と一重しか違わぬ若者の人生そのものを描くのに成功した芝居である。

それに、松本の演出は、60年代を取り返せない過去としてノスタルジックに、また失われた過去として教訓的に描きがちな蜷川幸雄の演出とは違って、60年代とは現代にほかならないことを鋭く示すのに成功している。

役者の動き、照明、音響、セリフのやりとりのタイミング、なにもかもが巧みに、緻密に、ダイナミックに演出されていたのだろう。緊張感とエロスに満ちた上演だった。

(2014年6月12日鑑賞)

●シェイクスピア作、白井晃演出『テンペスト』2014年5月15日~6月1日、新国立劇場中劇場。

ミラノ大公プロスペローとその娘ミランダが故国を追放され、二人の船が大嵐に遭遇する場面から芝居は始まる。その嵐の様子を描くのに駆使されるのが、船の積荷たる大小無数の段ボール箱である。あまたの段ボール箱が舞台を漂い続ける中で物語は紡がれていく。白井の演出は、幕開けの場面だけでなく、物語すべてが夢であったかのような不確かさを醸し出し、それを巧みに維持し続けた。白井は「一人の男の記憶の物語」というスタンスで『テンペスト』を演出したと、パンフレットで語っている。無数の引いては打ち寄せてくる段ボール箱は、プロスペローの記憶のガラクタであるという。積もった記憶のガラクタに自分なり解釈を与えて葬り、生きて残る者たちには許しを、次世代には祝福を与えてこの世を去ろうというのが、『テンペスト』の物語であると。この大海を漂い浜辺に打ち寄せるガラクタのイメージは、3.11を経験した私たちに深く根を下ろしたものだろう。プロスペローが迎ええた結末は幸福としかいいようのないものだが、そのような幸福を語れる地点に私たちはまだしばらくはたどり着けそうにない。

演出上もうひとつ目を引いたのは、妖精たちのの動きの振り付けである。3人のダンサーが物語の夢想性に拍車をかけつつも、同時に熱を冷ますような効果を放つダンスを展開していく。たまたま斜め一列前の席で演出家の串田和美氏が(身をまっすぐにして)観劇していたが、白井の演出は串田特有の静かなフェスティヴァルとでもいうべき演出に大きな影響を受けていて、それを引き継ぎつつ越えていこうとする意欲を感じさせるものだ。初めてシェイクスピアを観た息子が幕間になったとたんに「ああ面白かった」と大きな声を出すと、串田が驚いたように振り返ってあのよく知られた顔で笑った。

大きな違和感を持ったのは、エアリエルの造形である。車いすに座ったエアリエルというのは、おそらく『テンペスト』上演史においても初めての演出ではないだろうか。最後に主人プロスペローから解き放たれるとき、エアリエルは車いすから初めて立ち上がり、舞台の奥へと消えて見えなくなるまで歩き去る。これはきわめて陳腐で、しかも不当な比喩を観る者に提供する。囚われの身のエアリエル=車いすの障碍者、解放されたエアリエル=自分の意志で歩くことのできる健常者、という構図である。『テンペスト』が大西洋奴隷制にイングランドが乗り出して来ぞを拡大しつつある時代の作品であり、だからこそ、<主人ー奴隷>関係に今日的な新たな解釈がなされなければならないはずだが、その形跡がみえない。身体障碍についてのはなはだしい誤解を招くだけの、奇をてらった演出といわねばなるまい。巧みな演出の才にあふれた『テンペスト』ではあったが、この核心的な部分でのあまりにイージーな演出には驚く。この点について、制作過程での内部での議論はあったのだろうか。パンフレットがこの演出の意義づけについて何もふれていないというのも、奇異なことである。

(2014年5月16日鑑賞)

●松元松代作、栗山民也演出『マニラ瑞穂記』2014年4月3日~20日、新国立劇場小劇場。

本作品の時代設定は1896年から1902年とされる「フィリピン革命」期。最初はスペイン、その後アメリカ合衆国に対してフィリピン独立派が行なって敗れた武力闘争期である。アメリカは、米西戦争に乗じてフィリピン独立派を支持したのちに裏切って、フィリピン諸島を植民地としたが、日本軍部も同じくフィリピン革命軍や反米民族主義者に対して工作活動を行ない、あわよくばフィリピンの実効支配を画策していた。このフィリピン独立闘争を日本人の経験―軍人、大使館文官、女衒、からゆきさん、革命闘争に加わった日本人志士の世界―から描いたのが本作品である。

脚本の骨格がしっかりしているからだろう、栗山のようなリアリズムの手堅い演出がむいている。棄民されながらも生きのびる術を身につけたからゆきさん群の視点が効いていて、それによって大義を背負わされたすべての男の登場人物の脆弱と滑稽があぶりだされている。彼女たちの生き方がすばらしいわけでは、もちろんない。しかし、過酷な生活体験からもたらされた人を見る目の鋭さを否定することはできない。良心の呵責にさいなまされるどこか人の良い女衒・秋岡の人物描写は、戦前戦後を生きた戯曲家秋元(1911-2001)の良心を体現しているが、何かが欠けている。

この戯曲も、登場人物もすべてが、フィリピン人の経験によっていったんは相対化されなければならないだろう。新国立劇場は、そうしたアジア演劇の発掘や創作奨励に力を入れるべきではないか。フィリピン演劇を論じることのできる批評家の登場も、待たれる。

(2014年4月7日鑑賞)

●ピナ・バウシュ作、ヴッパタール舞踊団『KONTAKRHOF-コンタクトホーフ』2014年3月21日~23日、さいたま芸術劇場大ホール。

『コンタクトホーフ』を観るのは今回が初めてである。テーマは、接すること、出会うこと、触れ合うこと、すれ違うこと、触れ合ったと思うこと、触れ合えぬこと……。親密なコンタクトが持つあらゆる経験が波のように繰り返しあるいは同時に、しかし同じ経験は一つもなく描かれていく。私たちは、思わず笑い、自嘲し、赤面し、喜びを感じ、後悔し、納得する。それは愚かなことでもあるが、愛おしいことでもある。大滝詠一のアルバムを繰り返し通聴したときと同じような感じをいだいている自分に気づく。大瀧詠一とピナ・バウシュ、プロとしても人間としても、通じるところが多いのではないかとも。

(2014年3月23日観劇)

●坂手洋二作・演出、燐光群『現代能楽集 初めてなのに知っていた』2014年3月16日~31日、下北沢ザ・スズナリ。

下北沢に来るのは久しぶりのことだ。新宿から小田急線のホームに降りたが、ホームの地下化が進んでいて出口に迷う。大型道路を下北の街中に通そうとする都市計画に反対があることは新聞で読んでいたが、計画は着々と進められているということだろうか。

名古屋在住のKさんの誘いで観劇。ずっと前から観に行きたいと思いながら、わが家からも職場からも遠い世田谷が活動拠点とあって一度も足を運べずにいた。観に行かなくては、と思っていたのは、この劇団はもともと私の通っていた大学の学生劇団であった記憶があるからであり、また、数少ないいわゆる社会派の劇団として評価されていきていたからでもある。

本作も確かに現代社会を映し出し、その核心を問おうとした芝居であった。しかし、フーコー的というべきであろう現代管理社会の解きほぐしようのなさの絵解き、あるいはパズル合わせのような錯誤した作業の確認に本作品の上演が終わってしまってはいないかという疑念を持った。錯綜した重層性という観点こそが管理社会理解の要なのだといういささか聞き飽きたメッセージばかりが、観劇後の印象として残った。能楽がもつ構成原理がこの日本の近現代を射抜く論理を持ち合わせているものなのかどうか、私にははなはだ疑問でもある。

芝居を観て下北の街をしばらく歩いてみたが、南口を下りていく道筋にはガールズ・バーの客引きがあちこちに立っていた。下北に変化を強いているのは、都市計画だけではないようだ。

(2014年3月20日観劇)

●シェイクスピア作、蜷川幸雄演出『ヴェニスの商人』2013年9月5日~22日、さいたま芸術劇場大ホール。

なんといっても注目は、ユダヤ人の高利貸しシャイロックを演じる市川猿之助。私たち観客は、ただただ、このスターが舞台の上で示す圧倒的な存在感に打ちのめされることを求めて観劇に来たのであって、演出家の役割は、猿之助が思う存分演じることのできる場を提供することにのみあったといってもいい。戯曲全体やシャイロックの位置づけに新解釈があるわけではない。しかし、おのれに忠実な悪党シャイロックの徹底した生き方に、社会的な根拠と正当性がないわけではないことを芝居は伝えるのに成功していた。

(2013年9月7日観劇)

●別役実作、深津篤史演出『象』2013年7月2日~21日、新国立劇場小劇場。

1962年4月、安保闘争後に結成された劇団「自由舞台」の旗揚げ公演が初演。鈴木忠志演出、俳優座劇場での上演だったという。65年7月に改稿された『象』が観世栄夫演出で青年芸術劇場が上演し、以後、これが決定稿となった。

原爆で背中にケロイドを負った「病人」が主人公で、街頭で裸になって背中のケロイドを通行人に見せて生きてきた過去を持っている。しかし、原水爆禁止大会で舞台に立ったとき、観客はシーンとして拍手もせず、ケロイドではなく「病人」の目を見つめた。それ以来「病人」は、どうしたらケロイドに人びとを再び惹きつけることができるのかを考えている。今は体調が悪くて病院にいるが、よくなって再び街頭に立つときのためにあれこれ思案し、訪ねてくる甥に理解を求めようとする。

ヒロシマの原初の記憶は、戦後15年、すでに多くの日本人のリアリティから遠いものとなり、大きく変質していた。忘れまいとすればするほど、それは当初とは違う形をとっていく。それが当事者である「病人」には耐え難いことなのである。もはやヒロシマは継承されえないのではないか、という恐怖と脅迫感から「病人」は逃れることができない。『象』の主題のひとつは、そうした記憶のポリティクスにある。3.11から3年、東京に住む自分は、フクシマの記憶をどれほど維持しているだろうか。

甥は、記憶の継承を強いようとする「病人」に激しく反発し、「病人」の街頭への復帰を阻止する。そんなかたちではヒロシマは継承されない、と若い世代の甥は言いたいのだろうか。もう昔のことだ、忘れようよ、と甥は訴えているのだろうか。

父親の転勤にやや遅れて上京した1975年、最寄り駅だった新宿の小田急百貨店の入り口前には、傷痍軍人らしき人の慈善を求める姿があった。失った片手に義手をはめ、四つん這いになっていた姿が記憶にある。真っ白な白装束がまぶしく、そこに戦争の片鱗を見出すことは困難だった。

別役にとっては、敗戦とは、60年安保闘争の敗北であり、61年の新島ミサイル試射場反対闘争の敗北であっただろう。60年代前半、左翼運動の退潮傾向は顕著で、新しい方向性が求められていた。そうした時代の確執もまた、本作品には色濃く反映されているようにみえる。

深津の演出がすぐれたものであったのかどうか、池田ともゆきの古着に埋もれた舞台造形がすぐれたものであったのかどうか。別役の作品は、朗読という形式がもっともあっているようなタイプの作品のように感じてしまう。ラジオドラマとして、これまで放送されたことがあるのかどうか、気になった。

(2014年7月2日観劇)

●ローラント・シンメルプフェニヒ作、宮田慶子演出『つく、きえる』2013年6月4日~23日、新国立劇場小劇場。

ドイツの劇作家シンメルプフェニヒの書下ろし作品。海外の現代戯曲3作品を上演する「Withーつながる演劇ー」(このシリーズ名、わかるようでわからない)の最後の芝居。2011年の震災の前と後の世界を、4組の男女を通して描いている。作家自身、いわき市にも取材に行った上で書かれた作品。

公演パンフレットによると、本作品はディラン・トマスと宮崎駿へのリスペクトから構想されたという。たしかにそういうジャンル、作風の戯曲である。3・11の経験を描いた作品といっても、リアリズムではなく、透明で抽象度の高い、距離を意識した、伝承を物語るような作品。こういう作品こそが、震災の経験を最も遠くまで、普遍性をもって伝えていく作品となるのかもしれない。

この作品では、なによりも言葉と映像が優れている。翻訳者の大塚直と映像の冨田中理の若い才能にこの作品の上演は支えられている。とくに冨田の映像は、『効率学のススメ』でも目を引かれたし、過去の『負傷者16人』でもすぐれていた。役者も、一組の若いカップルを除いて、言葉をよく伝える演技ができていると思った。一組の若いカップル、「鯨」と「ミツバチ」とされた若いカップルのあり方に違和感が残ったが、それは演出に違和感を感じたからだろう。あまりにステロタイプな今風の優しい若者イメージが二人にあてがわれているが、これが作品の透明な緊張感を壊している。後半最後まで観る者を引っ張っていくだけの知恵の絞られた演出になっていなかった。岡田利規とか多田淳之介の演出で観てみたい作品だ。

(2013年6月8日観劇)

●ジョン・マグラー演出『効率学のススメ』、2013年4月9日~28日、新国立劇場小劇場。

チラシのデザインもよくないが、邦題もセンスがない(原題はThe Opportunity of Efficiency)。演出のジョン・マグラー(John McGrath)の名前を目にしたときは、スコットランドの急進派左翼の劇作家・演劇人のジョン・P・マグラーのことかと勘違いした。いや、そんなはずはない。7:84 Theatre Company(この劇団名、たしかイギリスの7%の人間が国全体の富の84%を所有しているという統計的事実からつけられたもの)を率いたジョン・マグラーは2002年に死去しているのだから。演出家の名はジョン・P・マグラーではなく、ジョン・E・マグラーだった。

話は込み入って展開するが、芝居のあらすじそのものはわかりやすい。ある製薬会社を効率化するためにコンサルタントが派遣されてくる。コンサルタントは調査対象とした開発部署を廃止するが、その開発部署では会社の利益に直接結びつくものではなかったものの、想定外の新発見がなされていた。コンサルタントは、そうした創造性をもたらしたものは非効率な人間的な管理体制にあったという逆説にたどり着き、自身も人間性を取り戻していく結末が示される。

作品は説教臭さもなく、独特のユーモアを織り交ぜたよくできた小品で、観る者の共感を巧みに静かに誘うことに成功している。日本にはあまり見られない、いかにもイギリス的(ウェールズ的?)な、上質な社会派の教養主義的なエンターテイメントなのだ。

演出と脚本はイギリス人、その他の舞台スタッフや役者は日本人という、ウェールズ国立劇場(NTW)と日本の新国立劇場とのコラボ作品。このNTWのウェブサイトに掲載されていたインタビューにこの芝居のエートスにふれているところがあるので、それを紹介したい。

NTWのウェブサイトに掲載されているマグラーNTW芸術監督へのインタビューの中で、聞き手が「効率学のススメがサッチャー元首相の死去した翌日に初日を迎えたことについてどう感じたか?」と質問している。マグラーは、初日に発した自らのツイッターで、‘You’re not making a better future, you’re dismantling it.’(君はより良い未来をつくっているわけじゃないよ、君は未来を壊しているんだ)という芝居の中に出てくる一セリフをつぶやいたと答えている。これはもちろん、マグラーのサッチャーへの弔辞である。

そしてこのインタビュアーはさらにこう続けた。日本のアベ首相が「力の行使に対して国際法が勝つことを示した。他国の指導者もそれに倣うべき」との趣旨のお悔やみを述べたのを読み、アベ君の事実誤認に「仰天した」と。というのも、国際法に反して、イギリス自らが宣言していた戦争地域からはるかに離れ、しかもいっそう離れつつ航海していたアルゼンチンの巡洋艦ベルグラーノの撃沈命令を出して力を行使したのはサッチャーだったからである。死ぬ必要のなかった321人のアルゼンチン兵士が死んだ。後のBBCのテレビ番組で、サッチャーがこの点を厳しく追及されて追い詰められる対論場面の録音を聞いたことがある。ペルーから出されていたイギリスに不利な和平調停案を蹴るためにベルグラーノ攻撃命令を出したのではないかと批判されていた。(この部分のやりとりを記録したCDがBBCから出されている)

オバマ大統領のサッチャーへ送った言葉、「この偉大なる女性」に対するマグラーのコメントも笑える。「誰かが言ってたんだけど、オバマはメリル・ストリープと間違えたに違いないって」。たしかにサッチャーの晩年に焦点を当てた映画『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』(2012年日本公開)でサッチャー役を実に見事に演じたメリル・ストリープが偉大な女性であることは間違いない。

(2013年4月19日鑑賞)

●キラリ☆ふじみ・新作レパートリー、多田淳之介演出「ハムレット」、2013年3月5日~10日、富士見市文化会館キラリ☆ふじみ・マルチホール。

キラリ☆ふじみの最寄り駅は東武東上線の鶴瀬駅かふじみ野駅。池袋からは東武東上線で一本、渋谷からも副都心線の乗り入れで直通で来ることができる。時間距離は意外に近い。問題はその最寄駅から遠いところにある。歩いたら30分。バスの便もいいとは言えない。しかし、この「ハムレット」、そうした億劫や徒労感を吹き飛ばして余りある作品だった。

まずセリフの改変の仕方が大胆。松岡和子の翻訳語を日常語にするというのではなく、その状況ならどうしゃべるかという観点から書き直されている。イギリスの映画監督マイク・リーが役者の即興的演技を脚本化していくように、役者の即興的な言い回しを繰り返し試してみて最終的なせりふを決めていったのだろうか。妙にリアルである。削られている場面もいろいろあり、構成にもかなり手が入れられている。舞台装置や衣装はビンボーとでもいうほどに簡素だったが、折りたたみ椅子のクリエイティヴな使い方には誰もが驚かされたはずだ。映像の使い方もうまい。舞台美術は島次郎、映像は吉光清隆。

最も印象に強く残ったのは、ハムレットとその仲間をはじめとする若者の無軌道ぶり。暴走族あがりのチンピラ集団のような結束力と怖さを醸し出していた。いかにも現代風なのだが、16世紀のイングランドの上層の若者たちも相当に手におえない暴力ものだったらしい。

「ハムレット」は、夫婦、親子、家族、恋人、友人、国家など、あらゆる人間関係が奇妙に食い違って破たんしていく。自らを省みることを誰一人知らない(省みようとするものは狂気に陥る)、最後は国ごと滅びてしまうような話なのだが、ハムレットはその運命に抗することはできない。畳まれ倒れた折りたたみ椅子の円陣の中に登場人物みなが沈んでいく。

物語の最後の締めくくり部分、この悲劇を語り継ぐ部分は翻訳された脚本通りのセリフが語られていたと思うが、ここのセリフがもうひとつ自分には届かずじまいに終わった。

さいたま芸術劇場で蜷川幸雄が昨年演出したハムレットは、一番最後の場面の演出を除いては実に脚本に忠実な正統な作品作りがなされていた。ガラス張りの床が張られた舞台装置のおもしろさと巧みさはあったが、多田淳之介の「ハムレット」を観た今、色あせて思い出されるようになった。古典の上演には、アカデミズムの成果をふまえて正統な解釈を追求することから生まれるおもしろさもあるだろうが、多田の演出にはその重厚さを一蹴する大胆さがみなぎっていた。 人口わずか8万人の富士見市の公立劇場で、このようにすぐれて実験的な自主事業制作の作品が生み出されている。

(2013年3月6日鑑賞)

●「日本昔ばなしのダンス」(伊藤千枝振付・珍しいキノコ舞踊団選抜メンバー「わらしべ長者」+近藤良平振付・コンドルズ選抜メンバー「モモタロウ」)、2013年2月10日・11日、さいたま芸術劇場小ホール。

日本昔ばなしに大胆な解釈を加えて踊る<子どもと大人のためのダンス>。そう銘打たれている通り、けっして子ども向きではないダンス公演。家族で来ている観客の親の大半は、子どもを楽しませに連れて来ているようではなく、自分が来たくて来ているようだ。というのも、JR埼京線の遅れで開演時間が少し押し、そのあいだ出演メンバーのリードで、観客も一緒に体ほぐしダンスをして遅れた客の到着を待ったのだが、親たちは体を動かすのがとても楽しそうに見受けられたし、上演中もよく笑っていたのは子どもより大人たちだったかもしれない。

川と山が舞台上に作られていて、あきらかに「モモタロウ」の舞台美術だと思われたのに、最初は「わらしべ長者」だった。人にほしがっているモノをあげたりシェアするとあとからいいことがあるよという筋書き。「わらしべ長者」には内田樹氏がいうように(平川克己『移行的混乱』ちくま文庫、2013年の「あとがき」)、移動と出会いの中に生かされるという人間の生の核心があることを示しているところがある。贈与、交易、シェアということをいつも大事にしたい。

「モモタロウ」のほうは、心優しい鬼たちの穏やか~な日常生活を描き、桃太郎の鬼征伐がいかに理不尽かを訴える筋書き。そもそも桃太郎は、近代帝国主義国家日本が参戦した植民地獲得競争の先兵たるのであるのだから、正当な解釈である。

3歳未満は入場不可ということで、うちの4歳をすぎたチビを連れて連れ合いと一緒に観劇。たいていのパフォーマンス公演は未就学児入場お断りだが、ダンスには今回のこの公演のように子ども向けではなくても4歳から入ることができる作品がある。ダンスは演劇より、言語に頼るところが少ない分だけ開かれている。とはいえ、近年では公立の劇場では自主事業の際には安くて優れた質の託児サービスを設けることがごく当たり前のことになっているので、うちもよく利用している。小さなことかもしれないが、劇場サービスの大きな変化だと思う。商業劇場もみならってほしい。

チビには話が良く分かったとは思えないが、楽しかったようだ。もらったチラシの束の中に新国立劇場で予定されているビントレー振付のバレエ「ペンギンカフェ」を見つけ、観に行きたいとのたまった。

このシリーズ、伊藤さんも近藤さんも、毎年新作に挑戦してレパートリーを増やし、そのうち日本昔ばなしダンス・ガラを年度末の恒例にでもしてでもぜひやってもらいたい。

(2013年2月11日16時開演の回観劇)

●「高嶺格のクールジャパン」、2012年12月22日~2013年2月17日、水戸芸術館現代美術ギャラリー。

『東京新聞』に紹介が出ていたので知り、どうしても観たくなり、水戸まで車で行ってきた。高嶺格という美術作家であり演出家を、僕は今まで知らなかった。現代日本の社会状況を実に巧みにとらえて展示(?)した企画展だった。

最初の「敗訴の部屋」は、原発差し止め訴訟の相次ぐ敗訴を報じた新聞見出しが多数、拡大印刷され、壁から突き出た突起物に貼られ、迫ってくる。この歴史の果てに3・11が引き起こされたのだけども、一方で私は、日本の反原発運動は各地ともほんとうに良くやってきたと思うし、いまもやっている。そのことは忘れたくない。

次は「標語の部屋」。日本はどこに行っても標語が目につくようになっている社会である。交通安全の標語はその最たるものだが、原発推進のための標語、家庭円満のための標語、病気予防・健康促進のための標語、職場での安全と効率を推進するための標語、犯罪防止のための標語などなど、まったくきりがない。不安の渦巻く社会だからこそ、こういう標語をたくさん必要とするのだろう。日本がオーウェル的世界であることをあらためて教えられる。

次は「ガマンの部屋」。さまざまな調子で「我慢しなさい」と呼びかけられる部屋である。4歳のチビを一緒に連れて行ったのだが、この部屋では本当におびえていた。ときに優しく、ときに居丈高に、ときに脅迫するように、そして実に静かに「我慢しなさい」「我慢しろ」という言葉のシャワーが続くのである。

このあと、「自由な発言の部屋」「ジャパンシンドロームの部屋」と続くが、「ガマンの部屋」ですっかりおびえたチビが「早く出よう」というので、残念ながらほとんど素通り。「自由な発言の部屋」では、日本人の「建前よりも本音」という文化のひずみがあぶりだされている。

最後は「核・家族の部屋」で、世界での核実験・核爆発の歴史が、高嶺さんの家族の歴史とともにインスタレーションされていた。

どうも自分だけが知らなかっただけのようなのだが、こんな社会観察眼を持ち、それをさまざまなメディアを使って巧みに表現できるアーティストが日本にも出てきているんだなあというのが率直な感想。売店に行ってみると、高嶺さんや、高嶺さんと問題意識を共有していると思われる他のアーティスト関連の本やらカタログがいくつも販売されていた。今後発行されるという本企画展カタログを予約注文し、著書『在日の恋人』(河出書房新社、2008年)も購入。

この日は初めて来た水戸にチビと二人で安宿に泊まり、翌日いちご狩りをして帰路についた。そうそう、水戸の駅前ビルに入っているのが飲み屋ばかりで、食事を主にしてアピールしている店が一軒もないのに驚く。水戸市民はみな呑兵衛なのか、私がよく探さなかっただけなのか……。

(2013年2月10日観覧)

●さいたまネクスト・シアター「オイディプス王」、2013年2月14日~24日、さいたま芸術劇場インサイド・シアター。

初日の観劇。オーディションで選ばれた「蒼白の少年少女たち」の劇団「さいたまネクスト・シアター」の公演。2010年の第2回公演「美しきものの伝説」、2012年の第3回公演「ハムレット」に続く第4回公演。宮本研戯曲の「美しきものの伝説」は今でもよく場面を思い出せるほどで素晴らしい舞台だった。「ハムレット」は舞台セットが強く印象に残っている。

ホフマンスタールの脚本「オイディプス王」は、ギリシャ悲劇研究家の山形治江さんによれば「現代上演向き」だという。原作では「テーバイ市民」となっているコロスを、ホフマンスタールは「少年や学生からなる若い人々」と指定しているという。

今回の上演をとおして、「オイディプス王」というギリシャ悲劇の眼目は、父親を殺し母親と交わった罪の恐ろしさを暴く点あるのではない。自分が何者であるのかを知らない人間への教育的配慮にあるように感じた。私たちは自分が誰であるのかを知らないし、知りえない。そのなかで人間的に生きることを学んでいかなくてはならない。オイディプス王の人生はそのことを示し、それがオイディプス王ただ一人に特有の人生ではないこともまた示している。私たちはみなオイディプス王であり、その母にして妻イオカステなのである。

役者はみな熱演であった。若い役者たちにとってはいい経験となっただろう。それでもやはり、主たる役者がみな若すぎるという感がぬぐえずにいる。また、コロスの演出も一本調子にすぎたのではないか。コロスを最後までほとんど同じ調子で演じ切る集中力を若い役者たちが保つことは、容易ではない。

(2013年2月14日観劇)

●アクラム・カーン「DESH-デッシュ」、2013年1月26日・27日、さいたま芸術劇場大ホール。

バングラデシュ系イギリス人ダンサー・振付家。2度目の来日とのことだが、自分が観るのは今回が初めて。

いちおうコンテンポラリー・ダンスということになるのだろう。最新の舞台テクノロジーと身体表現が駆使されている。と同時に、祭り日の見世物のような、なんともローテクだが奇抜で笑みを誘う演出・振付も埋め込まれている。現代のロンドンっ子の日常生活も、妙に生々しく表現されている。コンテンポラリー・ダンスとしての洗練度の高さを、日常生活の地平から断ち切っていくような構成になっている。熟達した興行師としてのカーンがそこにはいるが、こうした構成は、イギリスで生まれ育ったバングラデシュ系イギリス人として、どこかで向き合わざるを得ないアイデンティティという問題を的確に表現するために必然的なものでもあるに違いない。時間も空間も、飛翔する。現代ロンドンから父親の、あるいはそれ以前のバングラデシュの生活と文化と社会へ、そしてまたその逆を。

自分にとっては、社会観察の視点を強く感じさせてくれるきわめてイギリス的な舞台であり、このような舞台を埼玉で観られたことに大いに感激した。

最近になって展覧会を観に行って初めて知った現代美術作家・演出家の高嶺格さんが書いた『在日の恋人』(河出書房新社、2008年)という本を読みつつ、カーンの公演を何度も思い起こしている。アイデンティティと民族というテーマに私たちは疲れを覚えているのかもしれない。だけどどんなに休んでみたところで、その疲れはとれはしない。疲れを覚え続けるというかたちで、私たちはその問題に向き合っていく。そしてその先では、国家という問題と向き合うことがどうしても避けられなくなる。カーンはUKという国家についてはどのように考えているのだろうか。

(2013年1月27日観劇)

●北井一夫「北井一夫 いつか見た風景」、2012年11月24日~2013年1月27日、東京都写真美術館。

福岡に住む敬愛する友人Kさんに誘われてこの企画展を観に行った。北井一夫という写真家の名前は聞いたことがなかった。企画展を観ながら分かったことは、スタイルといい、内容・主題といい、自分の関心から言えば当然知っていてしかるべき写真家であったということである。なんと無知なことだろう。

北井は1944年中国に生まれ、写真家としては1964年の横須賀の米原潜寄港阻止闘争から出発し、神戸の港湾労働者、自らが在籍していた日大芸術学部の学園闘争、三里塚闘争に参加した農民の人びとの表情へと撮り進み、70年代には日本の村々の人びとと暮らしを、80年代には郊外都市生活者の地域と生活を撮ってきている。

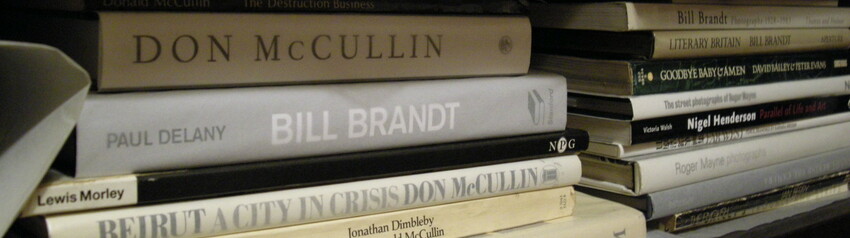

全体の色調はノスタルジックである。それは北井の視線がつねに、穏やかに包み込むように対象をとらえているからでもあるのだろう。人びと、とくに子どもの表情だけでなく、風景も多くが失われたいまとなっては、いっそうノスタルジックに映る。展示されていた写真のうちの多くが、自分自身が子どものころに直接見ていて記憶しているスナップショットをダブって見えてくる。だが、ノスタルジックといっただけでは収まりのつかない時代性が、北井の写真には記録されている。70年代や80年代の日本社会には、まだなにか穏やかな空気とでもいうものが確かに残っていて、それを北井の写真はしっかりつかんでいるように思う。イギリスにRoger Mayneという1929年生まれの写真家がいるが、ロジャー・メインが1950年代に撮ったロンドンの貧しい街路の子どもたちにの写真からも、似た感じを受ける。

Kさん、北井一夫に引き合わせてくださってありがとうございます。

(2013年1月4日鑑賞)

●青年団「サンタクロース会議」、2011年12月22日・23日、富士見市 キラリふじみ(マルチホール)。

3歳以上の観劇可ということで、息子を連れて出かける。クリスマスを前に、サンタクロースをめぐるさまざまな疑問を討議する会議が開かれる。3度の会議が開催され、観客である子どもたちもその討議に参加する仕掛けになっている。「サンタはいるのかいないのか」「サンタはどこに住んでいるのか」「サンタに会うにはどうすべきか」「煙突がない家にもサンタは来るのか」「良い子にしかプレゼントは来ないのか」といった疑問に、小学生くらいの子どもたちが手を挙げて意見をはさんでいく。ドラマチックな展開は何もない。会話の行間に垣間見える何かを、観客は探るように誘われる。まぎれもない平田オリザ作・演出の演劇であった。

演劇上演というカタチを取ることの必要は、どのあたりにあったのだろうか。いわゆる演劇ワークショップ形式ではだめだったのだろうか。子どもたちは、あくまで言葉を通しての参加を求められていた。言葉もからだかもしれないが、「笑ってもいいが、おしゃべりはしてはいけない」「座席の最前列に貼ってあるテープより前に出てはいけない」といったお約束が上演開始時に今一度確認されたように、身体的な参加は明確に拒絶されていた。

子どもたちはみなお約束をきっちりと守ることができた。そのような身体が、すでに4歳までにちゃんと獲得されているのである。

(2011年12月23日観劇)

●ティー・ファクトリー「路上3.11」、2011年12月20日~23日、新宿 SPACE雑遊。

作・演出の川村毅が主宰していた第三エロチカを観に行ったのは30年ほども前のことになる。もう記憶は定かでないが、あのときも新宿での芝居小屋での上演だったような気がしている。3.11以降の1カ月間を想定して書かれた芝居ということで足を運んでみた。

川村の主題はかつてと変わらない。性風俗や歓楽街を生活の場とする都市生活者を主たる登場人物に据えた物語が展開する。かつての毒気あるあふれんばかりのエネルギーは消え、代わりに展開されたのはなんとも内省的な記憶の不確かさをめぐる物語であった。3.11後に繰り返し続いた余震が、起こるたびにそれぞれの人生の記憶をゆさぶり、その確かさを疑問に附すのだ。しかし、登場人物たちは、その不確かさこそを自らの確かなアイデンティティとして生きているようにもみえる。

3.11後の情報や世相、それに対する醒めたまなざしもは盛り込まれてはいるが、3.11を正面からとらえた作品とは言い難いと感じた。この芝居の主題が3.11でなければならない必然性を見出すことが、自分にはできなかった。

(2011年12月21日観劇)

●「日本の問題」、2011年11月27日~12月4日、中野 ザ・ポケット。

小劇場8団体が参加したオムニバス企画。4団体づつ、A班、B班に分かれての上演。それぞれの団体が今「日本の問題」と思うところを演劇化するという試み。観に行ったのは初日のB班。「ミナモザ」の『指』、「アロッタファジャイナ」の『日本の終わり』、「ろりえ」の『枯葉によせて』、「JACKROW」の『甘えない蟻』の4団体が、それぞれ20分ほどの作品を連続して上演した。

一番印象に残り、今後の可能性を感じさせてくれたのは、ミナモザの『指』(作・演出:瀬戸山美咲)。大震災と原発事故後の福島の被災地に入って、残された金品をいただいて生活の糧を得ようとしているカップル。死者がはめた指輪が目に留まるが抜き取れない。指を切り落としてでも手に入れるか否かを巡ってカップルの間でのっぴきならないやり取りが合始まる。

大震災・原発事故後という状況のなかで格差問題が扱われているわけだが、カップルの間で交わされているやりとりは、実は企業論理と庶民倫理とのとほうもない乖離の問題を扱っている。ほかの3作品は、社会的テーマを扱ってはいるが、扱い方がそれぞれに単層的に過ぎるような気がした。奥行きがないというか、奥の間がないというか、観る者に思いもよらないところまで垣間見させてくれるような劇的仕掛けがない。

『指』は、まだ削れるかもしれないが会話の作りも確かなものを感じさせてくれたし、社会的なテーマを劇化していく力量も感じた。

上演終了後に、4人の策・演出家と政治家河野太郎との短いトークがあった。こんなちいさな場所にまで足を運ぶ河野太郎は誠実な政治家なのだろう。同時に、河野太郎自身の脱原発の論理の狭さも感じた。

(2011年11月27日観劇)