本の紹介と批評

●大道寺将司『明けの星を見上げて』(れんが書房新社、1984年)。

今から半世紀も前のことになる。大衆的な広がりのあった学生運動が退潮しつつあった1970年代初頭、武装闘争の不可避性・必然性を確信した少なからぬ学生活動家が爆破闘争に入っていった。そうした一人が本書の著者大道寺将司であり、彼が「志願」した東アジア反日武装戦線である。本書は獄中の同士や獄外の支援者に向けて出された書簡集であるが、東アジア反日武装戦線の闘争の証言・回想であると同時に、彼自身の生い立ちについても書かれた自伝的な書物でもある。彼は本書執筆当時、死刑判決を受けて獄中に囚われたままであったが、自らの爆破闘争の過ちについての反省と思索を重ねつつ、贖罪を求めず罪を背負い続けながら、獄中での反権力の闘争を続けていた。

彼は、1948年に北海道釧路市に生れ、幼少時から貧困やアイヌ民族差別を敏感に感じる正義感の強い人間として成長した。学生運動に参加することを前提に大学を選び、年長の浪人生として1969年に法政大学文学部に入学した。しかし、1970年には中退して武装闘争を射程に入れた勉強会を組織して少数の仲間と議論を重ねた。熱海の興亜観音像などを対象に71年から爆破闘争を始め、東アジア反日武装戦線の「狼」部隊を名乗った。74年の荒川鉄橋での天皇列車爆破未遂のあとの三菱重工本社ビル爆破で、彼らが意図も予想もせざることではあったが、8名の死者と300名以上の重軽傷者を出す惨事を引き起こした。

本書で、大道寺は繰り返し、明確に自分たちの三菱重工爆破闘争の過ちを認め(たとえば、31、52、53、56、58、78、117、179、198-202、219、220-221、222頁)、被害者と遺族への謝罪を述べている(たとえば、53頁)。しかし、同じ狼部隊に所属した同志・片岡利明が武装闘争や革命を否定するようになったのとは異なり、大道寺は武装闘争の必要性については譲ってはいない。反日思想ということについても、考え方が決して一枚岩ではないことが本書からは分かる。

そもそも、東アジア反日武装戦線は、新旧の左翼セクトとは全く異なる組織論を取っていた。それは、組織ではなく、武装闘争をたたかう者たちが各々ボランタリーに参画する「戦線」であり、都市ゲリラであった。狼部隊のほかにも、「さそり」「大地の牙」「大地の豚」など、東アジア反日武装戦線を名乗った者たちは少なくない。お互い関係を持った場合もあれば、そうでないまま勝手別々に武装闘争が展開された場合もある。第二次世界大戦敗戦後も形を変えてアジア侵略を続ける日帝の本国人であることを免れない自分たちの徹底した自己批判と、そこからくる個の死を賭した闘いとしての「おとしまえ」をつけるための武装闘争――大道寺自身、この思考の重大な問題点を認識・反省し、いのちの問題とそこからの闘いを考えるようになった経緯を、本書で丁寧にたどって綴っている。

本書が読者に静かに明らかにしていることのひとつに、法的には過失でしかない行為に対する異様な重刑・死刑判決を許している日本社会の状況がある。日本では当然のごとく守られていると思われる「平和」や「人権」とは、一体いかほどのものか。ここにこそ、戦後平和の虚妄ということが当てはまると思われる。天皇制を問題視する政治犯への司法による徹底した重刑攻撃、世界的にも著しく議論を欠いているとしか言いようのない日本の死刑制度の問題に関する議会政治の貧困。これらは、民主主義国家ではなく、独裁政権国家の特徴だろう——情報が公開されず密室化されたままの監獄行政、それを問題と感じない政治家や司法関係者の人権感覚の著しい欠如、表面的かつ自民族中心主義的で同化同調主義的な枠組みので捉えられている義務教育段階での人権教育。

大道寺は獄中で病気で亡くなったが、片岡利明と黒川芳正はなお獄中にある。支援の活動も続いているが、当時から50年が経とうとするこんにち、東アジア反日武装戦線の思想と行動の新たな歴史的検証がいろいろな意味で待たれているように思う。マスコミによって社会学で言うところのいわゆる「悪魔化」がされて語られてきたことで、東アジア反日武装戦線についての私たちの記憶は「否定的な集合的記憶」から抜け出せずにいる。負の側面も含めて、若い世代による新たな検討・見直しが必要だ。

(2023年8月30日)

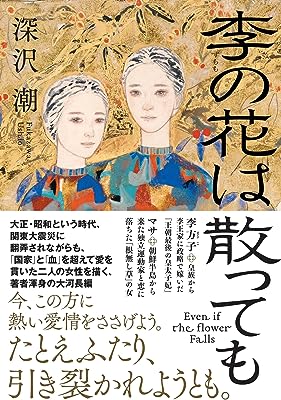

●深沢潮をあれこれ読む

2年ほど前のフェアトレード関係のセミナーで、深沢潮さんという作家のことを知るところとなり、それ以来、文庫本になっているものを中心にこれまで7冊ほどの作品を読んだ。現代社会のさまざまな問題を正面から取り組んだ作品ばかりで、その姿勢、小説としてのおもしろさに、一つ読むたびに大いに読み応えを感じる。その視点は「下から」のものであり、フェミニストのものであるが、歴史的な微妙なバランスを確かな目で崩すことなく、登場人物が代わるがわる自らの出自や帰属をときに激しく問いつつ語り、やがては(女同士の)連帯の豊かな可能性へと読者の目を向けさせる。

在日でもある著者は、『縁を結うひと』(二葉文庫版、2020年)、『ひとかどの父へ』(朝日文庫版、2018年)、『海を抱いて月に眠る』(文春文庫版、2021年)で在日の戦後史(それはすなわち忘れられた日本戦後史)を物語る。しかし、著者は、在日の活動家の歴史に翻弄され報われたとは言い難い苦闘の人生を特殊なものや悲劇とはせず、ノンエリート活動家の人生を扱う作品に顕著なように、むしろそこにさまざまな社会運動・連帯運動(とりわけフェミニズム)の希望を見出しているように読める。『乳房のくにで』(二葉文庫版、2022年)は同世代および異世代の女同士のつばぜりあいが描かれるが、結末に向って話は新しい世代のナショナルな枠を超えた女の連帯の物語りへとドラマティックにテンポを上げて変容していく。『足りないくらし』(徳間文庫版、2021年)はシェアハウスの貧困女子住人(移住労働者も含む)をテーマに孤独と分断に陥る格差社会が容赦なく描かれているが、ここでも連帯への道が示唆されて連作的な物語は終わる。『ランチに行きましょう』(徳間文庫版、2018年)はママ友の複雑怪奇な人間模様がテーマだが、その背後にはコンヴェンショナルすぎる夫(あるいは元夫)たちが控えている。しかし、この小説も「チームママ友」のタイトル章で終わって読者は女の連帯の可能性に励まされてる。最新刊『李の花は散っても』(朝日新聞出版、2023年)は、関東大震災と朝鮮人虐殺から100年の本年2023年に読まれてしかるべき小説だ。ただ、前半の細部の記述に時間をかけた物語の厚みのペースに比べ、登場人物の晩年を描く後半の筆は急がされている気がした。

未読の小説がまだいくつも残っている。このような現役の作家の作品に、遅ればせながらも出会えたことがうれしい。

(2023年8月13日)

●生井英孝『ジャングル・クルーズにうってつけの日 ヴェトナム戦争の文化とイメージ』(ちくま学芸文庫、1993年)。

1987年に筑摩書房から出されたものが初版で、本文庫は増補改訂版。帯に「ヴェトナム戦争とは何だったのか?」とあるように、アメリカ合衆国とその国民にとってのヴェトナム戦争の意味を追ったアメリカ文化研究の書である。

私は、日本のベトナム反戦運動の事例研究に数年来かかわってきたが、つい最近まで本書の存在を知らなかった。自分の勉強不足による無知のためであるのだが、それにしても、日本のベトナム反戦運動に関わったり論じてきた者によって、本書がほとんど取り上げ照られてこなかったのはどういうわけだろうか。本書には、日本におけるベトナム反戦運動研究を行なっていこうとする者に多くの論点、示唆を提供しているように思われるのに。

本書は、幾多のヴェトナム戦争帰還兵の手記や回想、文学や映画や写真におけるヴェトナム戦争の表象、米軍基地訪問慰安団や戦争記念碑をめぐるポリティクスなどを扱いながら、アメリカ社会がどのようにヴェトナム戦争と向き合ってきた(あるいは向き合うのを避けようとしてきた)のかを描こうとしている。実証的な歴史研究ではないし、テキスト読解に耽溺する文学研究でもない。「カルチュラル・スタディーズ」の優れた見本というものがあるとしたら、本書はまちがいなくそのひとつであ。1987年という早い時期に出されていることからも、パイオニア的労作でもあるが、25年たったいまでもなお本書を乗り越えるアメリカ・ヴェトナム戦争論がわが国で出されているとは思えない。

本書の論点は多岐にわたっているが、さまざまな帰還兵の手記のほかに、ケネディら当初のベトナム戦争指導者世代の合理主義的20世紀モダニズム、スーザン・ソンタグの『ハノイで考えたこと』、北ベトナムの映画制作、各地の米軍基地へのクリスマス慰安興行を担ったボブ・ホープなどに関する考察が強く印象に残っている。

繰り返しになるが、日本のベトナム反戦運動研究には、本書のようなスコープの広さと水準、方法論にチャレンジするものはまだ出ていないように思う。

(2014年4月6日)

●瀬戸正人『アジア家族物語 トオイと正人』(角川書店、2002年)。

読んだのは角川ソフィア文庫版。オリジナルは1998年に朝日新聞社から『トオイと正人』として出版されている。著者瀬戸正人の自伝であるが、自伝的小説といったほうが正確かもしれない。小説という形式と作法で記すことがもっともふさわしい史実というものもある、ということを本書は教えてくれている。

著者の瀬戸は、1953年、ラオス国境に近いタイ国の東北の街ウドーンタニ市で、日本人の父とベトナム人の母とのあいだに生まれる。父は処刑になることを恐れて日本への帰国を拒んだ元日本陸軍軍曹で、ベトナム人になりすましてウドーンタニのベトナム人街で町一番の写真館を興し、一財をなした。母はベトナム系のタイ国籍取得者で、ウドーンタニに生まれ育つ。瀬戸の名前は最初「トーイ」だった。

冷戦下のタイで始まった北ベトナムからの工作員の摘発の対象になりかけていたトーイの父は、意を決して日本大使館に名乗り出る。トーイの一家は日本へ帰り、トーイの母の親族はハノイに帰る。ベトナム戦争へのアメリカ合衆国の介入が強化され始めた1962年のことである。

トーイは、以後、父の故郷福島の農村地帯で育つ。1960年代の日本の農村風景が懐かしくも優しく描かれている。「トーイ」は「正人」となり、過酷なイジメに正人は怯えつつも成長する。正人の母は、当時東北地方に住む唯一のベトナム人だったらしい。母のカルチャー・ショックも相当なものであったことがわかる。

トーイは写真家となり、タイとベトナムも訪問し、今度はインドシナでは「マサト」と呼ばれる。生まれ故郷ウドーンタニで出会ったタイ人の女性と結婚し、1992年、二人は東京の豪徳寺のアパートで暮らし始める。80年代後半以降、アジアからの出稼ぎ女性たちが日本に多くやってくるようになっていた。ベトナム人にとって、ベトナム戦争が最終的に終結したのは1989年である。

以上のような日本とインドシナの戦後史を生きた日本人とベトナム人の一家が存在することを知るだけでも、自分には十分なことであった。しかし、本書のなによりの魅力は、その構成と文体の巧みさにある。歴史的事実は、ときどきにさまざまに想起される記憶との兼ね合いで小説のように書かれることで、その複雑さと重さをうまく伝えている。ベトナム人作家バオ・ニンの小説『戦争の悲しみ』(河出書房新社版・世界文学全集I-06、2008年)の構成にも舌を巻いたが、瀬戸は本書において、たぐいまれな文学的想起力を如何なく発揮している。

私は、2014年3月4日に立教大学で開催された「第1回地方ベ平連研究会」(立教大学共生社会研究センター)に出席した生井英孝先生から本書の存在を教えられた。ここに謝して記すことをお許しいただきたい。瀬戸の写真の力量もまた類まれであると、生井先生はおっしゃっていた。写真集は未見のままである。

(2014年3月23日)

●Owen Jones, Chavs: The Demonization of the Working Class (Verso, 2012 updated edition).

2011年初版。私が読んだのは、長い新しい序文が付された2012年版。その序文で著者は、初版刊行後の反響・批判を取り上げ、あらためてみずからの主張を論じている。"Chav"(チャヴ)という単語は2005年に初めてCollinsの英語辞書に掲載され、その語義が説明されたという。「若い労働者階級の人間で、普段着のスポーツ服に身を包んでいる」と説明されていたという。

サッチャー政権以後、労働者階級は次第に重要ではないもの、なにかしら時代遅れのものとみなされるようになり、今では社会の愚弄の格好の対象となってしまっていると著者ジョーンズは言う。一世を風靡し、日本でもそのDVDが人気を博したテレビ・コメディ番組"Little Britain"に登場する不良女子高生ヴィッキー・ポラードを観よ、と著者は言う。労働者階級の十代のシングル・マザー、ヴィッキー。反社会的行動をとる、社会復帰や上昇志向の熱望を持たない、社会福祉の給付に依存して生き、社会のお荷物として見下されている労働者階級の表象がヴィッキーなのだと。ヴィッキーを観て笑う者(私もその一人である)が知らず知らずに身につけているのが、労働者に対する階級的な蔑視と憎悪なのだと著者は鋭く指摘する。

「貧困や失業はもはや社会問題とはみなされず、個人的な道徳的欠陥と結びつきがあるとみなされるようになっている。懸命に努力すれば、誰だってできるものなのだと、その神話は主張する。貧しいということは、それは彼らが怠惰であり、浪費家であり、大志を持たないからなのだと」。(p. xii)

著者は、さまざまな統計や社会調査結果に言及しながら、1980年代のサッチャー主義的保守党政権とそれを引き継いだブレアのニュー・レイバー政権のもとで、戦後最悪の階級間格差と不平等および消費主義が亢進し、加えてそうした事実をメディアが隠蔽してきたと、畳みかけるように論じていく。その結果、いまや労働者階級は貧困と同一視され、悪魔化されている。そしてその効果は、不平等の合理化である。つまり、不平等は社会的な瑕疵の結果ではなく、道徳の欠如した人間の自業自得の結果なのである。

怒りに燃えたアツい議論が、説得力を持って迫ってくる。今年亡くなった大歴史家エリック・ホブズボームが2011年の最もすぐれた著作に選んだのが本書だ。イギリス労働者階級の神話と現実の解明に挑んだこのベストセラー本は、グローバル化の渦に翻弄される21世紀社会における階級政治分析の重要性を深く再確認させてくれる。

(2013年6月24日)

●原田正純『水俣病』(岩波書店、1972年)。

環境汚染における企業の責任とは何かを考える際の必読文献。新書である本書で、熊元大学の神経精神科の医師である原田氏は、水俣病の疫学的・医学的解明の経緯をわかりやすく記している。しかし著者は、水俣病被害者の生活上および社会的な経験こそが水俣病問題の根底的な座標軸であるべきだという認識に、一医師としての自らの水俣病への取り組みの中から到る。科学的に確立可能なかのように幻想されている「認定基準」がいかに恣意的なものとなりうるのかも、長年の臨床調査を通して著者は具体的に明らかにし、そこから水俣病の驚くべき広がりを指摘している。

本書はまた、世界的にも類をみないこの環境汚染の責任を、チッソという国策企業がいかに認めようとしなかったかの記録でもある。国や行政や労働組合や地域社会が水俣病に向き合うようになるまでの時間も、途方もなく長かった(そしてなお終わっていない)。そうした状況にあって、患者さん自身のなかにも水俣病を否定し続けた人もいた。

3月11日の福島原発の大参事を経て読み直してみると、水俣病の教訓を私たちはまったく生かしていないと思う。企業の過失責任を問うていく際に水俣病訴訟弁護団が参考にしたのが、核実験の放射能の人体への影響問題を考える際に武谷三男氏らが出していた「安全性」の考え方だという。急性症状が出なければ人体への影響はないという発想に基づいた「許容量」の考え方がいかに誤ったものであるかを、水俣病裁判は訴え、認めさせてきた。その歴史を、なかったかのことのように私たちはいま忘れている。

(2011年12月5日)